En un coup d’œil

- Les bénéficiaires survivants sont définis dans la loi et dans le règlement de l’institution de prévoyance.

- La communauté économique formée avec la personne décédée est au cœur du système.

- Le modèle en vigueur ne tient pas toujours compte des réalités actuelles, créant des inégalités entre survivants.

La prévoyance professionnelle ne se limite pas à la couverture du risque vieillesse lors de la retraite. Elle couvre aussi les risques décès et invalidité. En cas de décès, des prestations sous forme de capital ou de rente sont versées aux survivants bénéficiaires. Les règles applicables aux survivants bénéficiaires dépendent du plan de prévoyance auquel la personne décédée était affiliée. C’est l’employeur qui choisit l’institution de prévoyance auprès de laquelle il assure son personnel, ainsi que le plan de prévoyance appliqué aux catégories de salariés. À cet effet, il consulte les salariés et salariées, respectivement leur représentation, et cela aussi en cas de changement d’institution de prévoyance.

La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) fixe les exigences légales minimales, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires en cas de décès et les montants de prestations. Cependant, les institutions de prévoyance peuvent aller au-delà de la LPP et prévoir des prestations ainsi que des catégories de bénéficiaires supplémentaires : il s’agit de la prévoyance surobligatoire.

Qui sont les bénéficiaires ?

Les bénéficiaires sont strictement définis dans la prévoyance obligatoire. Sont bénéficiaires les personnes qui ont un lien juridique actuel ou passé avec la personne décédée ainsi que celles qui ont un lien de parenté, respectivement les enfants (art. 19, 19a et 20 LPP) :

- conjoints et ex-conjoints

- partenaires enregistrés et anciens partenaires enregistrés

- enfants (orphelins)

Pour les orphelins, les mêmes critères que ceux du 1er pilier s’appliquent. Le droit à la rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire de l’enfant bénéficiaire ou au terme de sa formation, mais au plus tard lorsqu’il a 25 ans révolus.

Du point de vue du droit social, la protection des survivants suit ainsi une approche traditionnelle et étroite de la notion de famille, qui ne tient pas compte de communautés de vie de fait telles que les partenariats non maritaux. Les bénéficiaires sont tous au même niveau, il n’y a pas de cascade. Si les bénéficiaires remplissent les conditions, des prestations seront allouées.

Et dans la prévoyance surobligatoire ?

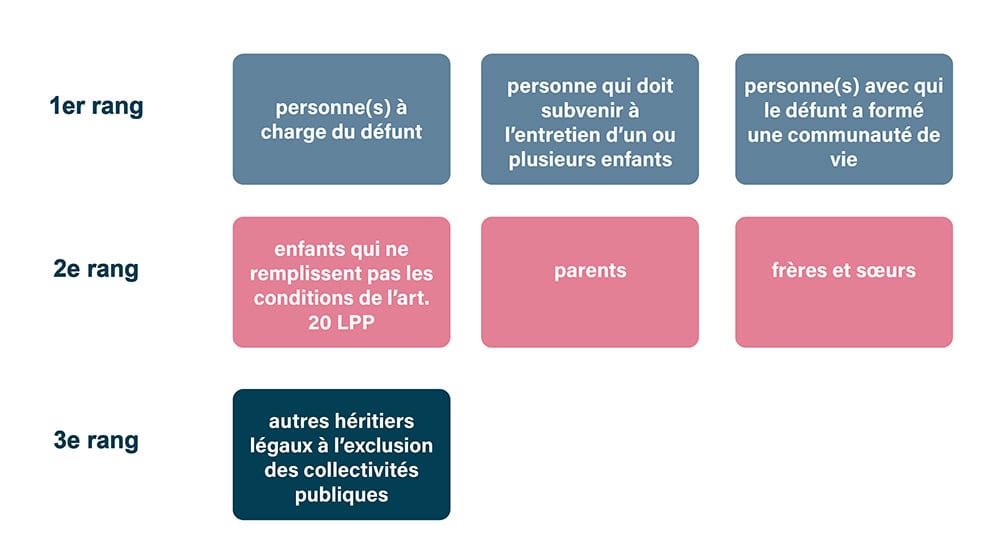

En plus des liens de parenté et de liens juridiques, la question de la communauté économique formée avec la personne décédée est aussi importante pour déterminer qui sont les bénéficiaires. Dans la prévoyance dite surobligatoire, les institutions de prévoyance peuvent inclure d’autres bénéficiaires dans leur règlement (art. 20a LPP). Il peut s’agir notamment :

Le cercle des bénéficiaires est défini de manière exhaustive et il ne peut pas être élargi par l’institution de prévoyance. Celle-ci doit respecter la cascade entre les différents groupes de bénéficiaires. C’est seulement en l’absence de bénéficiaires du 1er rang que des prestations de survivants pourront être versées aux bénéficiaires du 2e rang et c’est uniquement en l’absence de bénéficiaires des deux premiers rangs que des prestations pourront être versées aux bénéficiaires du 3e rang. Au sein d’un même rang, la prestation sera répartie à parts égales entre toutes les personnes du même rang. Le règlement peut permettre à la personne assurée de définir les quotes-parts à l’intérieur d’un rang et de désigner les bénéficiaires.

Dans la prévoyance surobligatoire, outre les bénéficiaires, il est aussi possible de prévoir des prestations plus généreuses. Les institutions de prévoyance peuvent poser des exigences formelles aux assurés quant à la manière d’annoncer les futurs bénéficiaires (p. ex. par écrit et du vivant de la personne assurée). Celles-ci peuvent être assorties de conditions, comme la cohabitation à la même adresse pendant cinq ans avant le décès dans le cas des communautés de vie.

Dans le régime surobligatoire, il n’y a pas de droit automatique à une prestation de la part de l’institution de prévoyance. Selon le plan de prévoyance, les prestations peuvent varier, par exemple en ce qui concerne l’octroi d’une rente pour la personne avec laquelle une communauté de vie a été formée. S’il n’y a pas de base réglementaire qui fixe les prétentions ou s’il n’y a pas de bénéficiaire, le capital revient à l’institution de prévoyance. Dans ce cas, même les héritiers ne peuvent pas exiger le remboursement des cotisations versées par la personne assurée; il ne s’agit alors pas d’un cas d’enrichissement illégitime de l’institution de prévoyance.

Les limites du système

La prévoyance professionnelle surobligatoire connaît des situations dans lesquelles des personnes ne sont pas bénéficiaires, alors qu’elles sont dépendantes économiquement de la personne assurée décédée. Parmi les situations particulières, il y a notamment les communautés de vie et les fratries.

Si la personne qui formait une communauté de vie avec la personne décédée perçoit déjà une rente de survivant de la prévoyance professionnelle provenant d’une union précédente, cette personne n’aurait pas droit à une prestation de survivant supplémentaire. Cette exclusion ne tient pas compte de la nouvelle situation de vie et de la situation économique de la communauté de vie ultérieure. La rente de conjoint (e) survivant(e) de la prévoyance professionnelle issue d’une union précédente pourrait être d’un montant modeste alors que la prestation qui pourrait être nouvellement perçue, sur la base d’une communauté de vie, pourrait être plus élevée. La personne qui a formé une communauté de vie avec la personne assurée peut ainsi être désavantagée.

Prenons l’exemple d’Alice : elle perçoit une rente mensuelle de veuve de 800 francs de la prévoyance professionnelle. Elle vit depuis 10 ans avec Ben. Au décès de Ben, elle pourrait prétendre à un capital de 500’000 francs. Comme elle perçoit déjà une rente de veuve de son union précédente et qu’ils n’ont pas de descendants communs, le capital revient aux parents de Ben. Alice continue de percevoir sa rente de veuve d’une union précédente. Il n’existe pas dans la loi de possibilité de renoncer à la rente de veuf ou de veuve qui empêcherait le versement ultérieur d’une autre prestation.

Les enfants du défunt de moins de 18 ans ou qui sont encore en formation jusqu’à leurs 25 ans ont droit à une rente d’orphelin selon la LPP. Les enfants qui ont plus de 25 ans ou qui ne sont pas en formation entre 18 et 25 ans dépendent eux de la prévoyance surobligatoire. Au sein d’une même fratrie, il peut exister des différences de traitement entre un enfant encore en formation et un enfant majeur qui vient de terminer la sienne.

Par exemple, imaginons qu’Hélène décède en laissant deux enfants. Louise, 24 ans, en formation de médecine, percevrait l’intégralité de la prestation pour survivant. Paul son frère, 22 ans, qui a terminé ses études d’informaticien, ne recevrait rien. Cette différence s’explique par le fait que le législateur considère qu’un enfant qui a terminé une formation professionnelle est indépendant financièrement. Les conséquences financières pour les enfants concernés peuvent être importantes, car les prestations pour survivant, versées en capital, peuvent représenter des montants importants.

Un système à adapter ?

Alors que le régime obligatoire impose des règles strictes, le régime surobligatoire apporte davantage de flexibilité tout en conservant une hiérarchie stricte des bénéficiaires. Des différences de traitement en résultent entre survivants et entre les institutions de prévoyance.Les limites actuelles du système illustrent l’intérêt d’une adaptation aux réalités sociales actuelles.