Auf einen Blick

- Die begünstigten Hinterbliebenen sind im Gesetz und im Reglement der Vorsorgeeinrichtung festgelegt.

- Die Regelungen zielen auf Personen ab, die eine wirtschaftliche Gemeinschaft mit der verstorbenen Person bilden.

- Das geltende Modell berücksichtigt nicht immer die aktuellen Gegebenheiten, was zu Ungleichheiten zwischen Hinterbliebenen führen kann.

Die berufliche Vorsorge beschränkt sich nicht nur auf die Absicherung des Risikos Alter im Rahmen des Altersrücktritts, sondern deckt auch die Risiken Tod und Invalidität ab. Im Todesfall werden den begünstigten Hinterbliebenen Leistungen in Kapital- oder Rentenform ausgerichtet. Die für die begünstigten Hinterbliebenen geltenden Regeln hängen vom Vorsorgeplan der Vorsorgeeinrichtung ab, bei der die verstorbene Person versichert war. Der Arbeitgeber wählt die Vorsorgeeinrichtung, bei der er seine Mitarbeitenden versichert, sowie den Vorsorgeplan für die einzelnen Arbeitnehmerkategorien. Er konsultiert dabei die Mitarbeitenden oder die Mitarbeitervertretung.

Das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) legt die gesetzlichen Mindestanforderungen fest, insbesondere in Bezug auf die Begünstigten im Todesfall und die Höhe der Leistungen. Die Vorsorgeeinrichtungen können jedoch über das BVG-Minimum hinausgehen und zusätzliche Leistungen sowie weitere Begünstigtenkategorien vorsehen. In diesem Fall spricht man von überobligatorischer Vorsorge.

Wer sind die Begünstigten?

Das BVG legt den Kreis der Begünstigten in der obligatorischen beruflichen Vorsorge klar fest: Es sind Personen, die in einem Rechtsverhältnis zur verstorbenen Person stehen oder standen, Verwandte beziehungsweise Kinder (Art. 19, 19a und 20 BVG). Konkret:

- Ehegatten und Ex-Ehegatten

- Eingetragene Partner und ehemalige eingetragene Partner

- Kinder (Waisen)

Für Waisen gelten dieselben Kriterien wie in der ersten Säule. Der Anspruch auf eine Waisenrente erlischt mit Vollendung des 18. Altersjahres des begünstigten Kindes oder mit Abschluss der Ausbildung, spätestens jedoch mit Vollendung des 25. Altersjahres.

Aus sozialrechtlicher Sicht orientiert sich der Schutz von Hinterbliebenen demnach an einem traditionellen, eng gefassten Familienbegriff, der faktische Lebensgemeinschaften wie nichteheliche Partnerschaften ausspart. Alle Begünstigten finden sich zudem rechtlich auf der gleichen Stufe, das heisst, es gibt keine sogenannte Kaskadenordnung. Erfüllt jemand die Voraussetzungen, ist er oder sie leistungsberechtigt.

Und in der überobligatorischen Vorsorge?

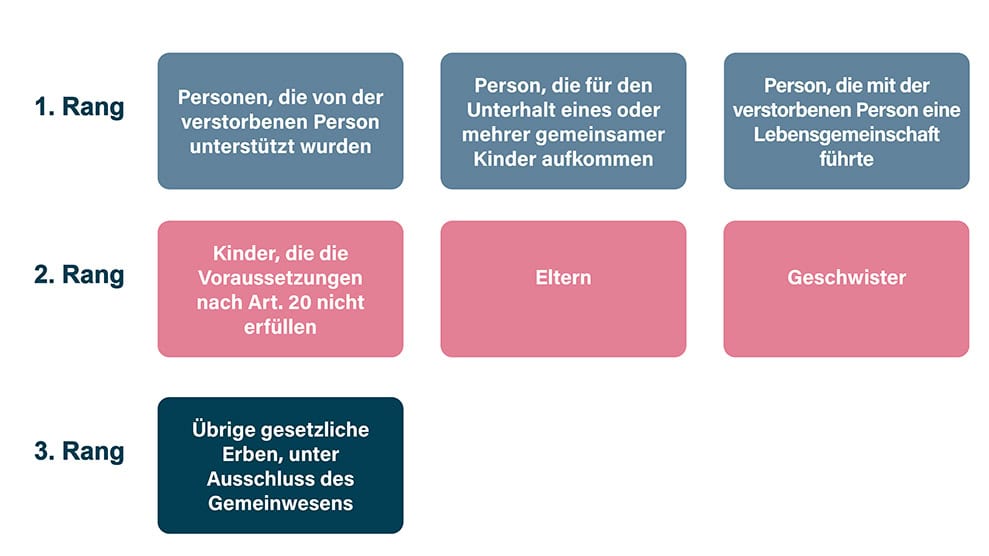

Vorsorgeeinrichtungen können in ihren Reglementen auch weitere Begünstigte vorsehen (Art. 20a BVG). In dieser sogenannten überobligatorischen Vorsorge ist für die Bestimmung der Begünstigten neben dem Verwandtschafts- und dem Rechtsverhältnis auch die wirtschaftliche Gemeinschaft mit der verstorbenen Person von Bedeutung. Dazu zählen insbesondere:

Der Kreis der Begünstigten ist im BVG abschliessend geregelt und kann von der Vorsorgeeinrichtung nicht erweitert werden. Zudem ist sie an die Rangfolge zwischen den verschiedenen Begünstigtengruppen gebunden: Nur wenn keine Begünstigten des ersten Rangs vorhanden sind, können Hinterlassenenleistungen an Begünstigte des zweiten Rangs gewährt werden. Und nur wenn keine Begünstigten der ersten beiden Ränge vorhanden sind, können Leistungen an Begünstigte des dritten Rangs gezahlt werden.

Innerhalb eines Rangs wird die Versicherungsleistung zu gleichen Teilen auf alle Personen der Ranggruppe aufgeteilt. Je nach Reglement kann die versicherte Person jedoch die Anteile innerhalb eines Ranges festlegen.

In der überobligatorischen Vorsorge können neben zusätzlichen Begünstigten auch grosszügigere Leistungen vorgesehen werden. Die Vorsorgeeinrichtungen können indes formelle Anforderungen in Bezug auf die Mitteilung der künftigen Begünstigten festhalten (zum Beispiel schriftlich und zu Lebzeiten der versicherten Person). Ausserdem können weitere Voraussetzungen gelten, für Lebensgemeinschaften beispielsweise das Zusammenleben an derselben Adresse während mindestens fünf Jahren vor dem Tod.

Im Überobligatorium besteht allerdings kein automatischer Anspruch auf Leistungen der Vorsorgeeinrichtung. Die Leistungen können je nach Vorsorgeplan variieren – beispielsweise was die Gewährung einer Rente für die Person anbelangt, mit der eine Lebensgemeinschaft bestand. Ohne reglementarische Grundlage für die Anspruchsregelung oder wenn keine Begünstigten vorhanden sind, geht das Kapital an die Vorsorgeeinrichtung. In diesem Fall können selbst die Erben keine Rückzahlung der von der versicherten Person eingezahlten Beiträge beantragen, da keine ungerechtfertigte Bereicherung seitens der Vorsorgeeinrichtung vorliegt.

Grenzen des Systems

Unter Umständen kann es in der überobligatorischen beruflichen Vorsorge vorkommen, dass Personen nicht begünstigt sind, obwohl sie wirtschaftlich von der verstorbenen Person abhängig sind. Dies betrifft insbesondere Lebensgemeinschaften und Geschwister.

Erhält die Person, die mit der verstorbenen Person eine Lebensgemeinschaft gebildet hat, bereits eine Hinterlassenenrente der zweiten Säule aus einer früheren Ehe, besteht kein Anspruch auf eine zusätzliche Hinterlassenenleistung. Der neuen Lebenssituation und der wirtschaftlichen Lage der späteren Lebensgemeinschaft wird somit keine Rechnung getragen. Die Rente der zweiten Säule, die die überlebende Lebenspartnerin beziehungsweise der überlebende Lebenspartner aufgrund einer früheren Ehe erhält, könnte jedoch geringer sein als eine allfällige neue Leistung basierend auf der aktuelleren Lebensgemeinschaft. In diesem Fall kann die Person, die mit der verstorbenen Person eine Lebensgemeinschaft geführt hat, benachteiligt sein.

Nehmen wir das Beispiel von Anna: Sie erhält eine monatliche Witwenrente von 800 Franken aus der beruflichen Vorsorge. Seit zehn Jahren lebt sie in einer Lebensgemeinschaft mit Ben zusammen. Nach Bens Tod hätte Anna Anspruch auf ein Kapital von 500 000 Franken. Da sie bereits eine Witwenrente bezieht und das Paar keine gemeinsamen Nachkommen hat, geht das Kapital an Bens Eltern. Anna erhält weiterhin ihre Witwenrente aus ihrer früheren Ehe. Das Gesetz sieht keine Möglichkeit vor, auf die Witwen- oder Witwerrente, die die Auszahlung einer anderen Leistung verhindert, zu verzichten.

Die Kinder der verstorbenen Person, die jünger als 18 Jahre sind oder sich bis zum 25. Altersjahr in Ausbildung befinden, haben gemäss BVG Anspruch auf eine Waisenrente. Bei Kindern, die älter als 25 Jahre sind oder sich zwischen 18 und 25 Jahren nicht in Ausbildung befinden, hängt eine allfällige Begünstigung von der überobligatorischen Vorsorge ab. Bei Geschwistern kann es zu einer Ungleichbehandlung kommen, je nachdem, ob das Kind sich noch in Ausbildung befindet oder ob es bereits volljährig ist und die Ausbildung schon abgeschlossen hat.

Nehmen wir als Beispiel an, Maria stirbt und hinterlässt zwei Kinder. Mia, 24-jährig und in der Ausbildung zur Ärztin, würde die gesamte Hinterbliebenenleistung erhalten. Ihr Bruder Noah, 22 Jahre alt und ausgebildeter Informatiker, würde nichts erhalten. Dieser Unterschied erklärt sich dadurch, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass ein Kind mit abgeschlossener Berufsausbildung finanziell unabhängig ist. Die finanziellen Folgen für die betreffenden Kinder sind je nach Situation beträchtlich, da es sich bei den als Kapital ausbezahlten Hinterlassenenleistungen um hohe Beträge handeln kann.

Muss das System angepasst werden?

Abschliessend lässt sich sagen: Während sich die obligatorische Vorsorge nach strengen Regeln richtet, bietet die überobligatorische Vorsorge mehr Flexibilität, wobei für die Begünstigten auch hier eine strenge Rangfolge gilt. Das führt zu unterschiedlichen Behandlungen der Hinterbliebenen und der verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen.

Die Grenzen des Systems zeigen, wie wichtig eine Anpassung an die aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten ist.