Die Praxis zeigt: Die Partizipation von Menschen an Entscheidungen und Massnahmen, die ihr eigenes Leben oder das Leben in der Gemeinschaft betreffen, birgt grosses Potenzial – für die beteiligten Organisationen und Institutionen, für die Gesellschaft und Politik und vor allem auch für die betroffenen Personen selbst. Wenn Mitarbeitende von sozialen Diensten und anderen Organisationen und Institutionen die Ideen, das Wissen, die Erfahrungen und Anliegen der Zielgruppen verstärkt einbeziehen, können sie ihr Problemverständnis verbessern und auf dieser Grundlage Prozesse und Strukturen wirksamer ausgestalten. Das stärkt das gegenseitige Vertrauen und erleichtert die Kommunikation. Die Partizipation der besonders vulnerablen und marginalisierungsgefährdeten Menschen führt auch zu einer inklusiveren Gesellschaft, die in der Lage ist, informierte politische Entscheidungen zu treffen und letztendlich – durch die verstärkte Wirksamkeit entsprechender Massnahmen – Armut und soziale Ausgrenzung zu verhindern oder zumindest zu reduzieren. Die angesprochenen Menschen fühlen sich durch die Teilhabe respektiert und ernst genommen. Dadurch können sie auch verschiedene Kompetenzen weiterentwickeln. Sie erfahren Selbstwirksamkeit und stärken den Glauben an die eigenen Fähigkeiten – ein Glaube, der vielen armutsbetroffenen Menschen abhandengekommen ist, ebenso wie das Gefühl, in der Gesellschaft eine Stimme zu haben und über Handlungsspielräume zu verfügen, die sie mitgestalten und vergrössern können. Die verstärkte Nutzung von Handlungsspielräumen kann weitere Verbesserungen in der jeweils individuellen Armutssituation bewirken – etwa im finanziellen, materiellen, sozialen oder gesundheitlichen Bereich.

VIELFÄLTIGE BEISPIELE Projekte, in denen die Selbstwirksamkeit und der Handlungsspielraum betroffener Personen durch vermehrte Partizipation gestärkt werden konnte, gibt es in diversen Ländern und Kontexten. Dies geht aus einer im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen BSV durchgeführten Studie hervor (Chiapparini et al. 2020):

- In Québéc (Kanada) besteht das von der Regierung eingesetzte Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, in dem neben armutsbetroffenen Personen verschiedene im Bereich der Armutsbekämpfung tätige Organisationen, Verbände und Vereine vertreten sind. Zu den Aufgaben des Komitees gehört es, den zuständigen Minister bei der Umsetzung des nationalen Gesetzes zur Bekämpfung der Armut und sozialen Ausgrenzung zu beraten und Vorschläge zur Erarbeitung, Umsetzung und Evaluation von damit verbundenen Strategien und Massnahmen einzubringen (vgl. CCLP).

- In der Schweiz ernannte der Staatsrat des Kantons Genf eine externe Kommission, die den Auftrag erhielt, einen Entwurf für die Revision des Gesetzes über die Sozialhilfe und die individuelle Integration (LIASI) vorzuschlagen. Sie setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern der kantonalen Sozialhilfeeinrichtung und der Praxispartnerverbände sowie aus Expertinnen und Experten und zwei Sozialhilfeempfängerinnen zusammen (République et Canton de Genève 2019).

- Im Jahr 2018 entwickelte der Verband ARTIAS in der französischen Schweiz ein partizipatives Programm für Langzeitbeziehende der Sozialhilfe. In Kleingruppen konnten, gemäss internen Dokumenten, insgesamt 60 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Bedürfnisse formulieren und Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Betreuung aufzeigen. Übergeordnetes Ziel war es, die Beratungsprozesse in Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu optimieren, z. B. durch die Koordination zwischen den verschiedenen Diensten oder die Bekämpfung von Stigmatisierung über ein differenziertes Verständnis für die Erfahrungen der betroffenen Personen bei den Fachpersonen.

- Auch die Sozialdienste Biel und Basel führten verschiedene Workshops und Konferenzen mit Sozialhilfebeziehenden und Fachpersonen durch, in denen Klientinnen und Klienten Vorschläge zur Verbesserung der Sozialhilfe einbrachten und alle Beteiligten gemeinsam Lösungen entwickelten (Stadt Biel 2019; Burtscher et al. 2017).

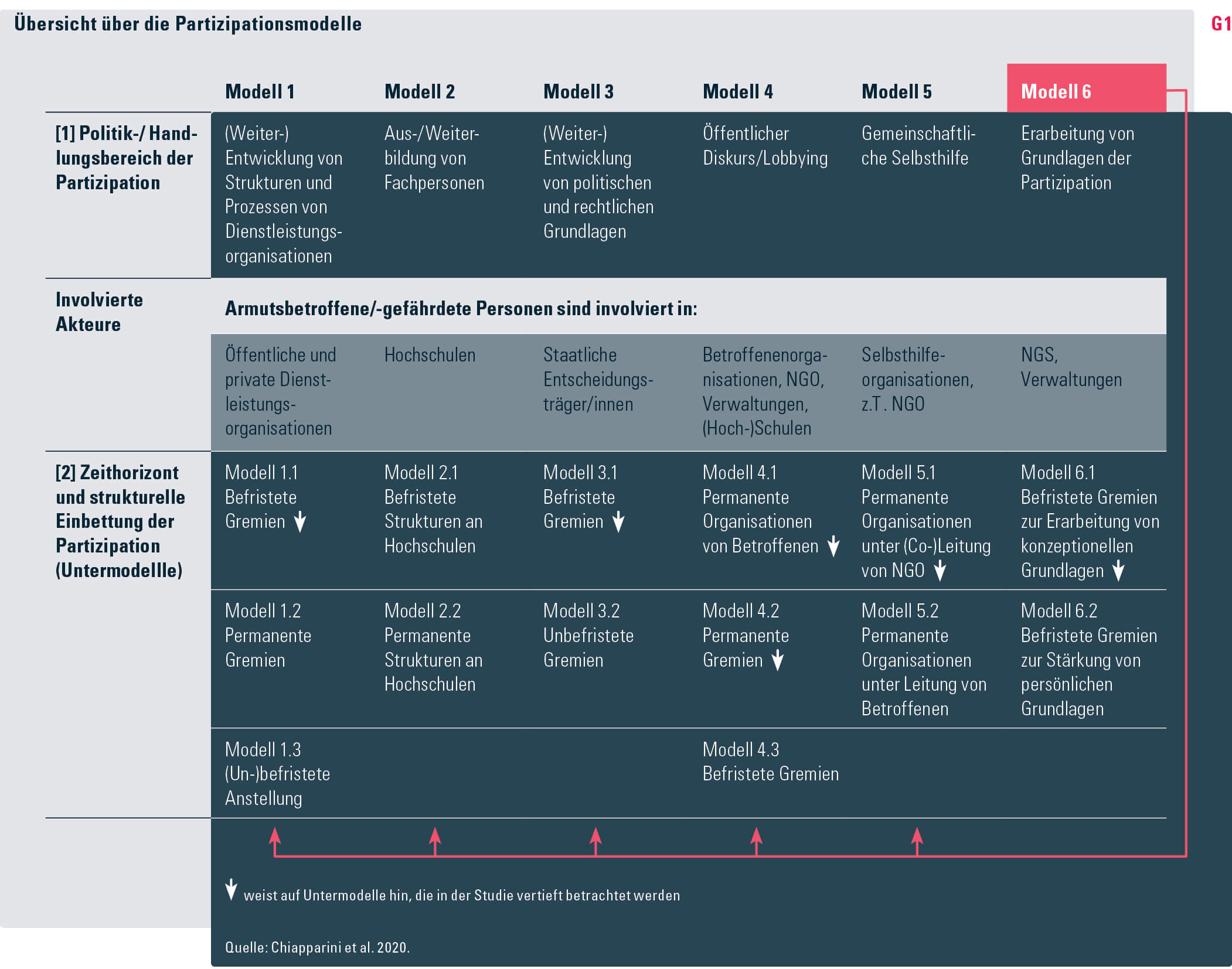

PRAXISRELEVANTE PARTIZIPATIONSMODELLE Wie die durch die Studie gewonnenen Einblicke in die Praxis zeigten, bestehen in der Armutspolitik der Schweiz und anderer Länder vielfältige weitere Partizipationsmöglichkeiten (Chiapparini et al. 2020). Im Rahmen des Forschungsmandats des BSV galt es, diese Partizipationsmöglichkeiten zu identifizieren, Gemeinsamkeiten zu erkennen und die Ausgestaltung der Partizipationsprozesse zu beleuchten. Das Forschungsteam recherchierte und analysierte über hundert partizipative Projekte der Armutsbekämpfung und -prävention auf kommunaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Die Analyse bildete die Grundlage für die Entwicklung von sechs Partizipationsmodellen. Hauptunterscheidungsmerkmal der Modelle war der Politik- oder Handlungsbereich, das heisst der Gegenstand, an dem die betroffenen Personen partizipieren und den sie mitgestalten konnten. Diese Bereiche waren im Einzelnen:

- die (Weiter-)Entwicklung von Strukturen und Prozessen von Dienstleistungsorganisationen, wie etwa die oben erwähnten Sozialdienste (Modell 1);

- die Aus- oder Weiterbildung von Fachpersonen, zum Beispiel im Bereich der Sozialen Arbeit (Modell 2);

- die (Weiter-)Entwicklung von politischen und rechtlichen Grundlagen, wie oben erwähnt, die beispielsweise eine Armutsstrategie oder ein Sozialhilfegesetz beinhalten kann (Modell 3);

- der öffentliche Diskurs, in dem armutsgefährdete oder -betroffene Personen ihre eigenen Sichtweisen aufzeigen und ihre Interessen gegenüber der Öffentlichkeit und Politik vertreten können (Modell 4);

- die Handlungsbereiche der gemeinschaftlichen Selbsthilfe (Modell 5); sowie

- die Erarbeitung von persönlichen oder konzeptionellen Grundlagen der Partizipation (Modell 6), die für die Partizipationsprozesse im Rahmen anderer Modelle wichtig sein können.

Neben dem Politik- und Handlungsbereich gibt es weitere prägende Merkmale der Partizipationsmodelle. Dazu zählen:

- die jeweils involvierten Akteure;

- die Dauer der Partizipation;

- die strukturelle Einbettung der Partizipation; ein Sozialdienst kann zum Beispiel permanente Strukturen wie ein Gremium bilden, dessen Mitglieder sich regelmässig treffen und in dem Sozialhilfebeziehende Vorschläge einbringen können, oder es kann eine einmalige Partizipationsmöglichkeit geschaffen werden, wie zum Beispiel die Einladung armutsbetroffener Personen an eine nationale Konferenz durch die Regierung (vgl. Grafik G1).

Zwischen den Modellen bestehen verschiedene Wechselwirkungen. Wenn etwa Interessenorganisationen von betroffenen Personen existieren, kann es für Behördenmitglieder einfacher sein, einzelne Personen zu rekrutieren, die bei der Entwicklung bestimmter Massnahmen mitwirken könnten. Hilfreich kann es auch sein, diesen Personen zu ermöglichen, ihre persönlichen Kompetenzen, wie etwa Kommunikationsfähigkeiten, die für eine gelingende Partizipation erforderlich sind, im Rahmen eines Workshops zu stärken.

SO GELINGT PARTIZIPATION Verschiedene Faktoren sind ausschlaggebend dafür, ob Partizipationsprozesse angestossen werden und gelingen können.

Dazu gehören zunächst einmal die Kontextbedingungen. Die Umsetzung von Partizipationsprojekten kann begünstigt werden, wenn entsprechende gesetzliche und politische Rahmenbedingungen vorhanden sind. In verschiedenen Ländern ist es zum Beispiel gesetzlich vorgeschrieben, dass Organisationen und Institutionen im Sozial- und Gesundheitsbereich Klientinnenräte einsetzen.

Der Entwicklung neuer Partizipationsprojekte kann auch förderlich sein, wenn die Verantwortlichen an vorhandene Organisationen und Netzwerke und an erprobte partizipative Prozesse und Strukturen anknüpfen können. So können Erfahrungen und Synergien genutzt und die relevanten Prozesse laufend weiterentwickelt werden.

Ob Partizipationsprojekte gelingen, hängt auch entscheidend davon ab, wie diese ausgestaltet werden. Studien und Erfahrungsberichten zufolge stehen Projektverantwortliche immer wieder ähnlichen Hindernissen und Herausforderungen gegenüber. Um anderen dies zu ersparen und die Überwindung von Schwierigkeiten zu erleichtern, verweist die Studie auf vielfältige gute Praxisbeispiele und daraus abgeleitete Empfehlungen.

Forschungsbericht

Chiapparini, Emanuela; Schuwey, Claudia; Beyeler, Michelle; Reynaud, Caroline; Guerry, Sophie; Blanchet, Nathalie; Lucas, Barbara (2020): Modelle der Partizipation armutsbetroffener und -gefährdeter Personen in der Armutsbekämpfung und -prävention; [Bern: BSV], Beiträge zur sozialen Sicherheit; Forschungsbericht Nr. 7/2020: www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Forschung und Evaluation > Forschungspublikationen.

Nützliche Hinweise zu den relevanten Prozessschritten bei der Planung und Umsetzung von Partizipationsprojekten finden sich in Anhang A3 des Forschungsberichts.

Zum Beispiel lässt sich mit einer sorgfältigen Planung viel erreichen: Dabei gilt es, die betroffenen Personen möglichst einzubeziehen, aber auch klar über die jeweiligen Rollen und Befugnisse der Beteiligten zu kommunizieren, etwa in Bezug auf die Frage, bei welchen Themen die betroffenen Personen mitentscheiden und bei welchen sie nur ihre Meinung bekunden dürfen.

Von zentraler Bedeutung für das Gelingen von Partizipationsprojekten ist es, klare, erreichbare Ziele zu definieren. Weiter gilt es, die Erreichung dieser Ziele zu überprüfen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, allenfalls durch unabhängige externe Evaluatorinnen und Evaluatoren. Damit können die Prozessverantwortlichen nicht zuletzt der Zielgruppe gegenüber verdeutlichen, dass sie deren Partizipation nicht als Alibiübung verstehen, sondern dass sie die betroffenen Personen ernst nehmen und auch bereit sind, aus allfälligen Fehlern zu lernen.

Grundlegend für alle Schritte ist eine klare, verständliche und transparente Kommunikation und die Bereitschaft, sich allfällig benötigte Fachkenntnisse zu Partizipationsprozessen anzueignen.

Generell gilt: Partizipationsprozesse gelingen dann, wenn die Sichtweisen und Erfahrungen der betroffenen Personen frühzeitig und möglichst umfassend berücksichtigt und ernst genommen werden. Begegnung auf Augenhöhe ist ein Kernelement des gesamten Prozesses und ein Erfordernis, das angesichts der häufig bestehenden strukturellen Ungleichheiten zwischen den Beteiligten immer wieder neu bedacht werden muss.

Dafür müssen die Fachpersonen die Bereitschaft mitbringen, die eigene Position zu reflektieren und gegebenenfalls eine eigene Beteiligung an Stigmatisierungsprozessen zu erkennen und zu vermeiden.

- Literatur

- ARTIAS, Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale (2019): Rapport d’activités 2018: www.artias.ch > Activités > Rapports d’activités.

- République et Canton de Genève (2019): Création d’une commission externe chargée de proposer une refonte de la loi sur l’aide sociale et l’insertion individuelle. Medienmitteilung des Regierungsrats vom 16. Januar 2019: www.ge.ch > Publications.

- Stadt Biel (2019): Gemeinsam – Ensemble. Voneinander lernen – gemeinsam mit anderen die Sozialhilfe verändern. Anmeldeformular zum Workshop Gemeinsam – Ensemble: www.dsi-ois.ch > Anlässe > Workshop Gemeinsam/Ensemble > via Sozialdienst.

- Burtscher, Manuela; Ost, Andreas; Salvisberg, Alexandra; Saricerci, Zeynep; Schwarz, Nicole (2017): Evaluation der Kundenkonferenz der Sozialhilfe Basel-Stadt. Studierendenprojekt Bachelor-Studium der Fachhochschule Nordwestschweiz; [Basel: Hochschule für Soziale Arbeit]; Bezugsquelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Basel.

- CCLP, Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion social : www.cclp.gouv.qc.ca.